방랑자333

2006. 8. 12. 11:46

참으로 더운 날

시골길을 이리저리 달려가다보면

길을 물을 사람도 나와 있지 않은 그런곳에

북장사는 있었다

건물을 보아하니 새로 지은 것이 많았다

신라 흥덕왕 8년(833) 진감국사 혜소(慧昭)가 창건하였다. 북장사(北丈寺)라고도 한다. 《북장사사적기》에 이 절이 위치한 천주산(天柱山)에 얽힌 전설이 전한다. 산 위에 수미굴이 있는데, 이 가운데에는 아래가 좁고 위는 넓은 돌기둥이 하나 있었다. 마치 하늘을 받치고 있는 듯한 이 기둥은 가끔 입을 벌려 구름과 안개를 마시기도 하였다. 이 기둥을 하늘기둥이라고 해서 천주산이라고 하였고, 이 산 동쪽에 남장사(南長寺)와 대치되는 절로 북장사를 세웠다고 한다.

창건 이후 절이 번창하여 한때는 수미암과 상련암·은선암 등 여러 개의 부속 암자를 거느린 대찰이었으나 1592년(선조 25) 임진왜란 때 불에 타 폐허가 되었다. 1624년(인조 2) 중국의 승려 10여 명이 이곳에 와 절을 중건하였으며, 이후 많은 승려가 모여들었다. 1650년(효종 1) 불이 나서 건물이 모두 불에 타자 서묵(瑞默)·충운(忠雲)·진일(眞一) 등이 중건하였다.

화재가 자주 발생하는 이유를 알아본 결과 사찰 남쪽에 화산(火山)이 있기 때문이라고 하여 경내에 염수를 묻어두기도 하였으나 한 나무꾼이 염수를 훼손하여 1657년에 다시 불이 났다. 1658년(효종 9)에는 절을 현재의 위치로 옮기고 응순(應醇)이 궁현당을, 취건(就建)이 원통전을, 일휘(一輝)가 은현당을 창건하였으며 행종(幸宗)은 남암(南庵)을 옮겨 만월당으로 다시 지었다. 이렇게 거의 모든 건물을 새로 지으면서 절 이름도 신북장사로 바꾸기도 하였다.

현재 남아 있는 건물로는 극락보전을 비롯하여 명부전과 산신각,응진전,요사채 정도밖에 없다. 이 중 극락보전에는 향나무로 만든 아미타삼존불이 모셔져 있다. 문화재로는 1688년 제작된 북장사영산회상도가 유명하다. 보물 제1278호로 지정된 이 괘불은 기우제를 지낼 때만 사용한다. 높이 13m, 너비 8m이며 석가모니불이 영축산에서 《묘법연화경》을 설법하는 장면을 그려넣었다.

1694년 편찬된 《상산지(尙山誌)》에 절에 있던 괘불에 얽힌 설화가 전한다. 신라 때 당나라에서 온 한 승려가 3일간 아무도 접근하지 말라고 부탁한 후 문을 걸어 잠그고 괘불을 그리기 시작하였다. 그러나 한 승려가 궁금증을 참지 못하고 엿보았다. 그가 문틈으로 들여다보니 괘불을 그리겠다는 승려는 없고 파랑새 한 마리가 그림 아래 위를 날아다니다가 누군가 엿보고 있음을 눈치채고는 다 완성하지 않고 날아가버렸다고 한다.

극락보전

극락보전의 가운데부처님

법당내 그림자

삼성각

뒤에 소나무가 좋다

우로부터 명부전,극락보전,응진전

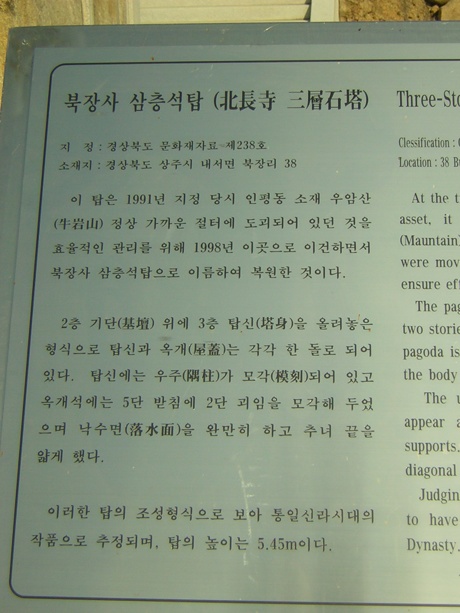

삼층석탑

괘불탱 걸괘

(도난의 위험과 원본훼손의 우려가 있어서, 행사때만 복사본으로 사용한다고 합니다)

<아래의 후불탱화 사진과 내용은 문화재청 홈피에서 발췌하였습니다

제 블로그에는 본인의 사진으로만 올리려하였으나 특별한 기간에만 걸기 때문에

어쩔수 없음을 양지바랍니다 >

북장사영산회괘불탱(北長寺靈山會掛佛幀) 보물 제1278호

괘불이란 절에서 큰 법회나 의식을 행하기 위해 법당 앞 뜰에 걸어놓고 예배를 드리는 대형 불교그림이다.이 그림은 괘불에서 많이 그려지는 영산회상도로 석가가 설법하는 장면을 나타낸 것이다.

숙종 14년(1688) 승려 화가인 학능 등이 그린 이 괘불은 길이 13.2m, 폭 8.07m이다. 전해오는 전설에 의하면 어느날 당나라 승려가 찾아와 괘불을 그리겠다고 하면서 3일 동안 출입을 금하라고 했다. 한 승려가 궁금해서 엿보니 파랑새가 입에 붓을 물고 그림을 그리는 것이었다. 엿본 것을 알게 된 파랑새는 사라지고 가까이 가서 그림을 살펴보니 어깨부분이 미완성이었다고 한다.

본존불인 석가불이 중앙에 서 있고 여러 보살 등이 석가를 에워싼 형태인데, 석가의 얼굴표정은 약간 딱딱해 보이지만 둥근 얼굴과 조화로운 이목구비, 둥그런 어깨선의 균형잡힌 신체에서 전반적으로 부드럽고 원만한 느낌을 준다. 주로 홍색과 녹색을 사용하였고 중간색과 금색무늬는 화면을 경쾌하고 화려하게 해준다.

이 괘불은 치밀하고 정교한 필치로 신체의 표현이 분명하고, 밝고 선명한 색채로 나타낸 다양한 꽃무늬가 돋보이는 17세기 후반의 뛰어난 작품이다. 또한 신체 각부의 표현이 조화를 이루며, 채색을 밝고 선명하게 하여 괘불의 비교 자료로도 가치가 있다. | |